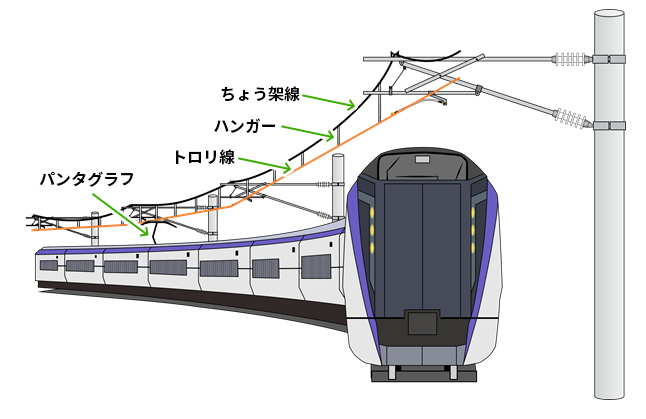

トロリ線

道床厚さ

道床は、まくらぎと路盤の間に主要される砕石やふるい砂利で構成された軌道構造部分

道床厚さは、レール直下のまくらぎ下面における道床の厚さ

スラック

線路の曲線部で、車両がスムーズに走行できるように、軌間を内軌側に拡大する量

軌間とは、レール頭部間の距離

スラブ軌道

レールを保持するためのプレキャストコンクリートスラブと高架橋の床版コンクリートの間にセメントアスファルトモルタルを緩衝材として充填した軌道

セクションオーバー

セクションオーバーとは、セクション(電車線を電気的に区分する装置)の両側を、電気的に接続した集電装置(電気鉄道のパンダグラフなど)で短絡してしまうこと。

セクションオーバーは列車長以上のデッドセクション(架線に給電されていない絶縁された無電圧区間)においては発生しない。(令和3年)

交流き電方式(単相交流20kV)と比較した、直流き電方式(直流1500V):令和5年

交流変電所の建設費は安く、直流変電所の建設費の方が高くなる

直流き電方式では受電した交流電圧を変圧器で降圧した後に、整流器で交流から直流電圧に変換する必要があるため設備が複雑化する

直流は交流に比べ、電食作用が大きくなるため、直流き電方式は電食を考慮する必要がある

電圧降下に対して、交流は直列コンデンサや自動電圧調整装置で簡単に調整できるが、直流の場合は、き電線の増設や変電所の新設が必要

交流では電圧が高いため絶縁隔離上トンネルの断面が大きくなるが、直流は電圧が低いため絶縁隔離は小さくなりトンネル断面も小さくて済む

電圧降下の軽減対策

直流電気鉄道のき電回路における、電圧降下の軽減対策に関する記述として、不適当なものはどれか。

〇変電所間に、新たな変電所を増設する。

〇き電線を太くしたり、条数を増設する。

断面積が増えるので、インピーダンスが小さくなる

〇上下線一括き電方式を採用する。

×静止形無効電力補償装置(SVC)を設置する。

SVCは交流方式の電圧降下を補償する装置

電圧降下は、V=I×R。

電流を小さくするか(電圧階級を上げる)、電気抵抗(インピーダンス)を小さくすることが基本